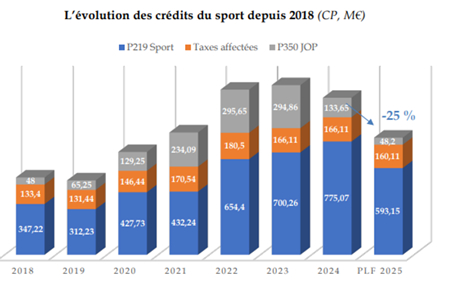

Depuis les jeux paralympiques de Paris, le budget du ministère des Sports a baissé de 300 millions d’euros et le projet de loi de finances pour 2026 l’amputerait de 18% supplémentaires, selon la première annonce gouvernementale. Dans le même temps, les nouveaux sponsors de compétiteurs parasportifs se sont retirés dès la fin des Jeux, une fois leurs objectifs remplis en termes de marketing et de communication sur leur image de marque. Ex-athlète multititrée et médaillée, Marie-Amélie Le Fur participe au plus haut niveau au développement des parasports pour tous les publics, en présidant le Comité Paralympique et Sportif Français (CPSF) et l’Agence Nationale du Sport (ANS), bras organisationnel et financier de la politique publique du sport en France.

Question : Les célébrations du premier anniversaire des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris viennent d’avoir lieu, quel bilan dressez-vous de leurs retombées à Paris et en Île-de-France ?

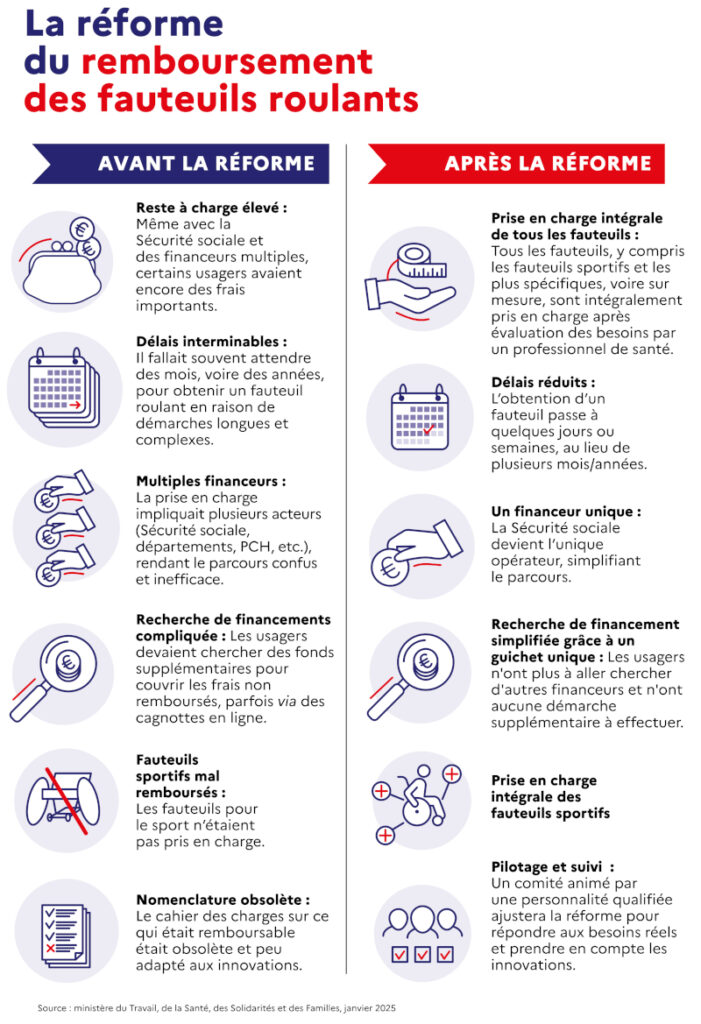

Marie-Amélie Le Fur : Ils ont eu un impact notable sur la pratique du parasport, sur la visibilité des jeux paralympiques et des athlètes, et plus globalement sur le plaidoyer de la place des personnes en situation de handicap dans la société. Avec un héritage très fort d’un point de vue matériel, sur la mise en accessibilité de certains équipements sportifs, la démonstration d’un quartier inclusif pour toutes les typologies de handicap au travers du village olympique et paralympique, et on bénéficie aussi d’un héritage plus immatériel : le financement quadruplé de la haute performance paralympique, 2.800 nouveaux clubs handi-accueillants, l’impulsion que les acteurs du sport, de l’associatif, de la société tout simplement, mettent pour accompagner le développement du parasport. Cet effet catalyseur des Jeux se traduit par une incitation plus forte dans les politiques publiques de considérer l’importance de faire faire du sport aux personnes en situation de handicap. Et la grande nouveauté, c’est que dans la conception du projet de vie, on a beaucoup mieux intégré l’importance de la pratique sportive avec des remboursements sur la Prestation de Compensation du Handicap pour des équipements comme les lames [pour sportifs amputés].

On attend d’ici la fin de l’année le décret sur le remboursement des fauteuils roulants qui inclura les fauteuils de sport, il y a une véritable avancée qui est conséquente. Pour autant, on n’est pas protégés du contexte budgétaire auquel on est confronté actuellement. Sur l’année 2025, on a réussi au sein de l’Agence Nationale du Sport à préserver les grandes enveloppes liées à la mise en place de cette politique publique du parasport. On voit aussi que les collectivités territoriales ont opéré un changement de paradigme, elles ont assez rarement réduit leur soutien au parasport. Par contre, on sait qu’en 2026 le budget risque malheureusement d’être encore plus compliqué pour le secteur sportif et là on s’attend à un impact négatif et peut-être un recul de certains acteurs, notamment dans les territoires, sur leur engagement en faveur du parasport.

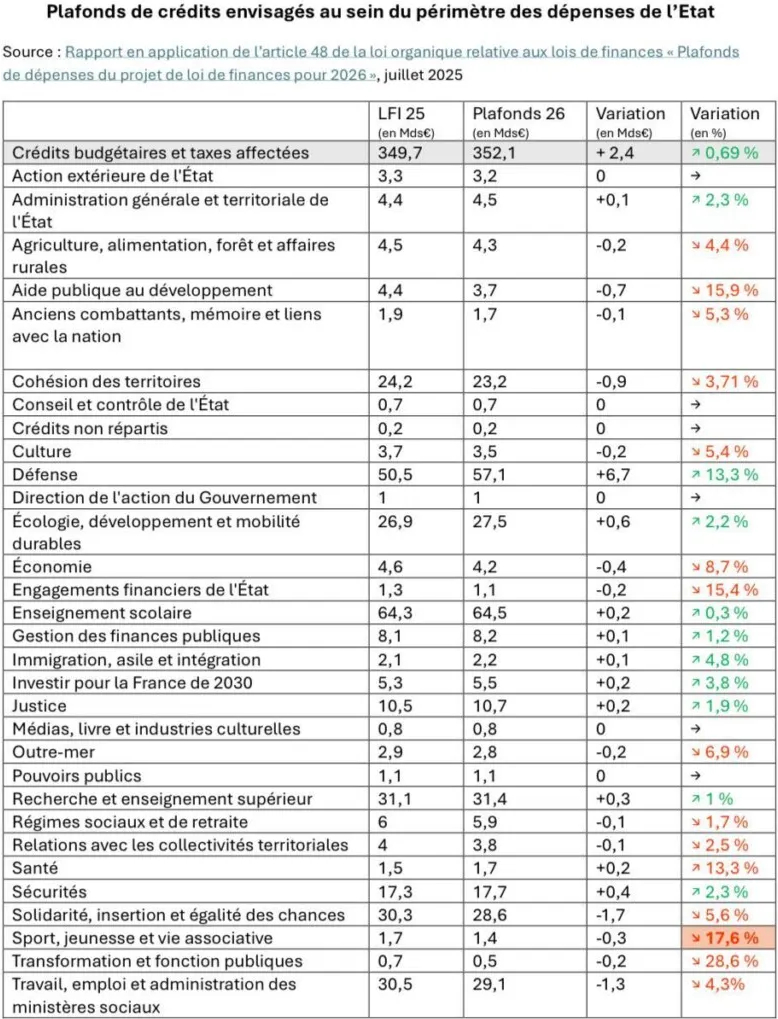

Question : On le constate déjà avec un repli des mécènes et sponsors privés et l’annonce d’une baisse de 18% du budget du ministère des Sports alors qu’il ne représente que 0,10% du budget de l’État. Quelles conséquences redoutez-vous en termes de moyens, et d’impact sur l’opinion publique et les personnes handicapées ?

Marie-Amélie Le Fur : Pour faire évoluer le sport dans notre pays, il faut trouver un juste équilibre entre les financements publics qui viennent de l’État et des collectivités, et effectivement l’apport du monde économique, des entreprises, pour le faire avancer et accompagner cette transition du mouvement sportif, notamment vers la pratique sportive des personnes en situation de handicap. Et là on voit un très fort recul de l’engagement des entreprises, notamment dans leur dynamique d’accompagnement des sportifs de haut-niveau. Alors qu’à la sortie des jeux de Paris 2024 ils ont besoin de certitudes et de s’appuyer sur des projections concrètes pour préparer les prochains Jeux, ils sont mis en difficulté parce qu’un grand nombre de partenaires qui ont accompagné l’aventure Paris 2024 n’ont pas souhaité poursuivre dans la perspective soit des jeux 2026, soit des jeux de 2028. Des athlètes sont mis en difficulté et on ne va pas pouvoir compenser au niveau du budget de l’État. L’enjeu est de retrouver un meilleur équilibre public-privé dans le financement du sport, notamment eu égard à la période qu’on est en train de traverser.

La baisse annoncée à moins 18% pour 2026 sur le périmètre du ministère serait dramatique pour le champ du sport. Dès 2025, alors que nous aurions dû surfer sur l’aura des jeux, les premiers renoncements sont arrivés : réduction des crédits sur les équipements et le développement de la pratique sportive, coupe massive dans le budget du pass’ Sport. Si les perspectives 2026 se confirment, c’est le financement des structures, des clubs, des fédérations, de la haute performance qui serait impacté au risque de fragiliser tout l’écosystème du sport Français, et de le démobiliser.

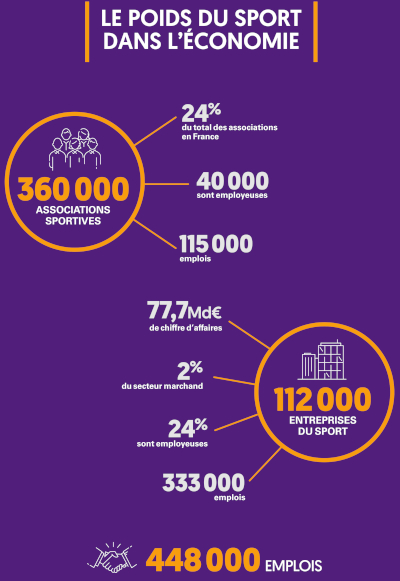

Il est important que ce chiffre rentre dans toutes les têtes : quand vous engagez 1 euro dans la politique publique du sport, vous économisez 13 euros sur d’autres politiques publiques telles que la santé, l’éducation, la lutte contre la radicalisation. On est sur un sport « outil de la société » qui est un tout petit budget de l’État et auquel on demande une contribution bien plus importante qu’aux autres ministères. Le sport veut bien comprendre qu’on est dans une situation budgétaire complexe, il veut bien prendre sa part de l’effort, mais ne lui demandons pas d’avoir une baisse budgétaire plus importante que les autres ministères, non, ça n’est pas acceptable ! C’est fragiliser tout ce que nous avons collectivement construit pendant ces 7 ans d’aventure olympique et paralympique de 2024, où on a commencé à poser les bases d’une réelle culture sportive en France, une culture essentielle du bouger plus tous les jours pour notre santé, pour notre bien-être, pour notre cohésion sociale, et tout ça on est en train de le mettre à mal parce qu’on ne fait pas les bons choix budgétaires.

Question : Dans quelle mesure ces choix budgétaires traduiraient-ils un changement de politique en délégant davantage la pratique sportive, qu’elle soit amatrice, professionnelle ou de haut-niveau, au financement par le secteur privé, comme c’est le cas par ailleurs pour l’activité culturelle ?

Marie-Amélie Le Fur : Le contexte qu’on vit pose cette question, est-ce qu’on a en France la volonté de mettre en place une vraie politique publique du sport ? Est-ce qu’on a envie de devenir une vraie nation sportive ? Et une vraie nation sportive c’est quoi, parce que c’est aussi important de le définir. Bien évidemment, c’est d’accompagner les athlètes de haut-niveau et leur donner les moyens de réussir lors des compétitions de référence et notamment les Jeux Olympiques et Paralympiques comme ça a été le cas en 2024. C’est un rayonnement extraordinaire pour notre pays, pour tout le savoir-faire français en termes de haute performance. Mais une vraie nation sportive, c’est aussi une nation qui dès le plus jeune âge arrive à cultiver une importance de l’activité physique de façon quotidienne, sur le temps scolaire, sur le temps extra et périscolaire, avec une grande diversité de pratiques sportives. C’est ça le vrai modèle, on doit avoir cette impulsion en termes de politique publique. On ne peut pas faire reposer cette ambition pour une vraie nation sportive uniquement sur le secteur privé.

Évidemment, on doit travailler en coopération les uns avec les autres, c’est le sens de l’Agence Nationale du Sport et de sa nouvelle gouvernance depuis 2019 : chaque acteur doit prendre sa part de responsabilité pour ce bien commun qu’est le sport, pour ce bien commun qu’est la politique publique du sport. Elle doit être menée avec plus de coopération et de transversalité entre les acteurs.

C’est le sens de l’action portée par l’ANS, et plus largement permise par les jeux de Paris 2024. Finalement, c’était quoi l’action menée pour Paris 2024 ? Une action de rattrapage du sport parce que c’était une politique publique délaissée ces dernières années, qui a reçu une impulsion notable, permettant une vraie transition, et nous on l’a vu à l’échelle du parasport. On a rattrapé des nations qui nous avaient très largement dépassé ces dernières années, encore une fois tant sur le champ du haut-niveau où l’équipe de France aux Jeux Paralympiques est passée de la 16e place à la 8e place en quelques années, et dans l’accès au sport des personnes en situation de handicap dans les territoires. Tous ces moyens mis à destination du parasport, c’est plus de clubs para-accueillant, c’est du sport impulsé dans le projet de vie, c’est une plus grande visibilité, et ça c’est concret au quotidien. Et au-delà d’être concret, c’est essentiel parce que c’est un enjeu de santé publique.

Propos recueillis par Laurent Lejard, août 2025.