L’examen au Parlement d’une proposition de loi, au départ anecdotique, sur l’éducation inclusive a braqué les projecteurs sur l’expérimentation des Pôles d’Appui à la Scolarité effectuée durant l’année scolaire 2024-2025 dans 4 départements : Aisne, Côte d’Or, Eure-et-Loir et Var.

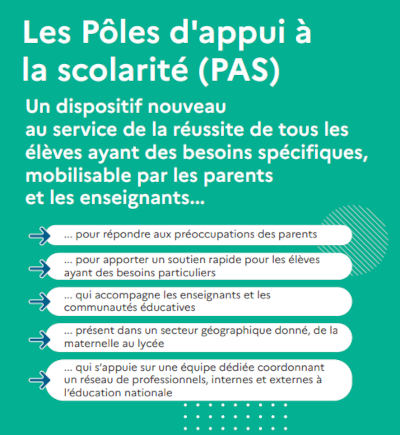

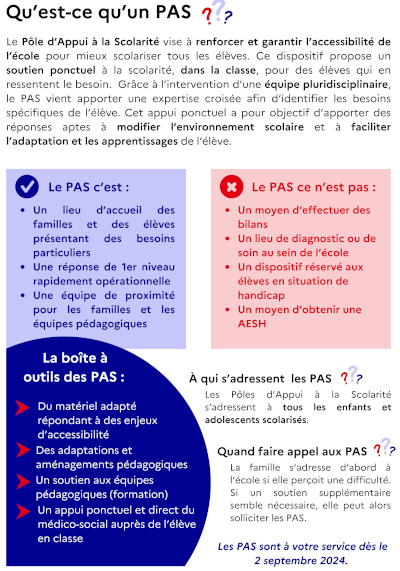

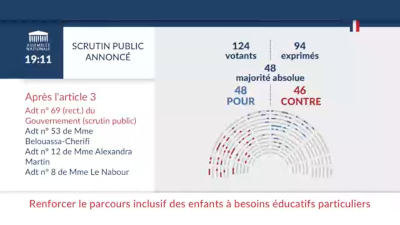

Problème : la ministre de l’Éducation nationale, Élisabeth Borne, s’est fort opportunément servie de ce texte déposé par son camp politique pour introduire le 5 mai dernier, sans concertation ni étude d’impact, un amendement généralisant ces PAS avant qu’un premier bilan soit dressé de leur expérimentation par l’administration. Ce nouveau dispositif remplaçant les actuels Pôles inclusifs d’accompagnement localisés (PIAL) avait été annoncé par le Président de la République lors de la Conférence Nationale du Handicap du 26 avril 2023, avec des pouvoirs étendus puisqu’il devait apporter aux élèves handicapés une réponse dite « de premier niveau » court-circuitant les Maisons Départementales des Personnes Handicapées ; en clair, les parents n’auraient pu s’adresser à elles qu’à titre de recours si les adaptations définies par l’administration de l’Éducation nationale n’étaient pas satisfaisantes, faisant ainsi perdre une grande partie d’année scolaire. L’Educ’ Nat’ y gagnait toutefois une entière liberté d’attribution des aides humaines via les Accompagnants d’Élèves en Situation de Handicap (AESH), autant sur le principe que sur le nombre d’heures pouvant d’ailleurs varier au fil des semaines. Elle réduisait également à néant une jurisprudence défavorable et dégradant l’image de l’éducation inclusive tant vantée par le Gouvernement.

Ce nouveau dispositif des PAS avait été introduit, déjà sans concertation ni étude d’impact, dans la loi de finances pour 2024, mais le Conseil Constitutionnel l’avait censuré fin décembre 2023. La manoeuvre Bornienne printanière de réintroduction a également échoué, les parlementaires réunis le 2 juillet en Commission Mixte Paritaire ayant supprimé les PAS du texte de loi opportuniste, qu’ils n’ont d’ailleurs finalement pas adopté. Mais cela n’embarrasse pas la ministre et son administration centrale : 400 nouveaux PAS seront déployés à la rentrée de septembre 2025 même s’ils n’ont pas d’existence légale.

Efficace pour les adaptations légères

Ce procédé ne surprend pas les syndicalistes (blasés) de l’Éducation nationale, ils l’ont déjà vécu avec les zones d’éducation prioritaire : sa répétition à l’identique pour les PAS ne suscite quasiment pas de réaction, à l’exception d’un post du SNALC très négatif, et de la CGT Educ’Action, plus constructive.

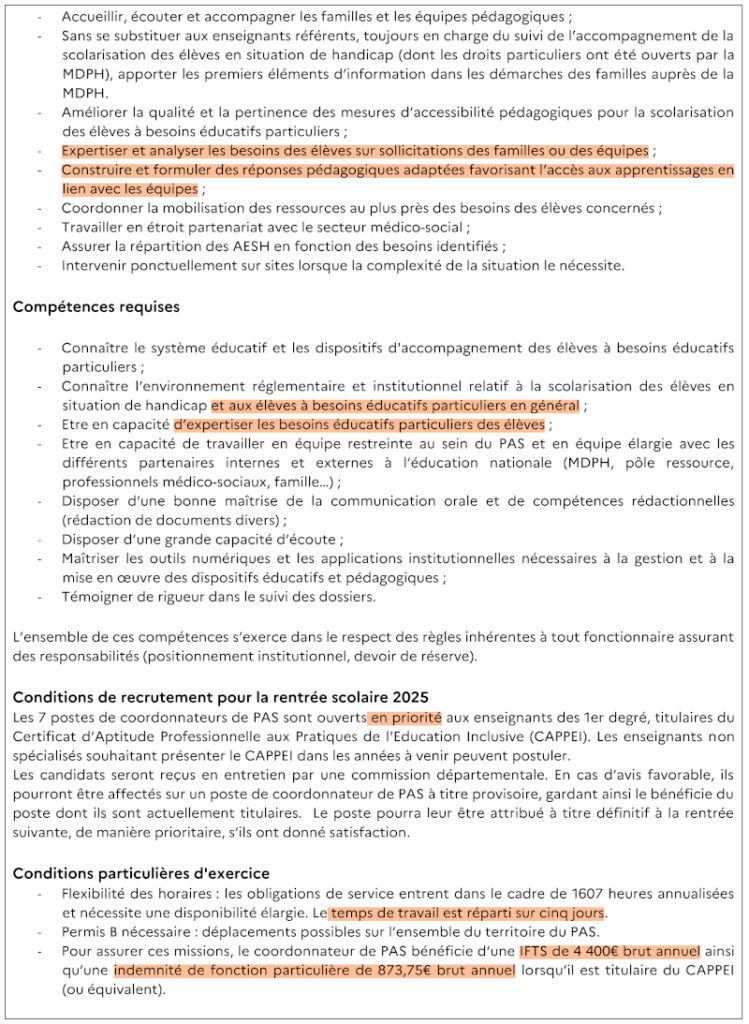

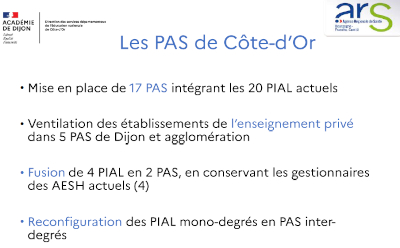

« On regrette l’absence de bilan du ministère sur les PIAL comme pour les PAS, explique sa secrétaire générale, Elena Blond ; pour lui c’est une réussite parce que ça fluidifie l’accueil des familles, mais il faut voir l’envers du décors. Dans les 4 départements, l’organisation est très différente. Dans le Var, les PAS se superposent aux PIAL, alors qu’à terme plusieurs PIAL seraient regroupés au sein d’un seul PAS. En fin d’année dans l’Aisne, les personnels surchargés de travail n’étaient plus en capacité de se déplacer dans les classes. La Côte d’Or est un vrai mystère, on sait seulement qu’ils ont regroupé plusieurs PIAL pour un PAS. Dans l’Eure-et-Loir, on a interrogé l’administration sur le retour au poste d’origine des enseignants positionnés sur les postes coordonnateurs PAS. On remarque que le territoire d’intervention des AESH est élargi au-delà des 20 kilomètres réglementaires, ce qui crée des frais supplémentaires. Les Agences Régionales de Santé exercent une forte pression sur des établissements médico-sociaux pour mettre du personnel à disposition, sous peine de retrait de financement. »

Un PAS fonctionne en binôme avec un enseignant de l’Éducation nationale et un éducateur, alors que de nombreux établissements sont en manque de personnels. Et leur intervention dans les classes a pu créer des tensions avec des enseignants vivant mal cette intrusion. « À Dijon, reprend Elena Blond, il y a eu des soucis avec des personnels qui ont pu heurter les enseignants, c’est une confrontation de culture. Alors qu’on est sur un binôme qui devrait être opérationnel. » Dans cette phase expérimentale, les PAS ont pu agir sur l’attribution d’aides techniques et matériel pédagogique. « Il faut distinguer le matériel lourd du léger pouvant être acheté par la collectivité, sur préconisation du binôme », précise Elena Blond, par exemple, un support de stylo pour un enfant handicapé des membres supérieurs.

Mais pour un ordinateur adapté, la demande suit le cheminement bureaucratique de l’Educ’ Nat’ qui fait qu’il arrive toujours en fin d’année scolaire, le PAS n’y change rien. Toutefois, il peut mobiliser d’autres professionnels : « On fait aussi appel aux personnels RASED [Réseau d’Aide Spécialisée aux Élèves], enseignants et psychologues, dont la spécialité est les difficultés scolaires, mais pas du tout avec la même approche. » Parce que les PAS prennent également en charge les « enfants à besoins éducatifs particuliers » introduits en catimini dans le titre de la proposition de loi évoquée plus haut : « Les syndicats de la Santé et de l’Éducation nationale ont mal vécu ces annonces de décisions prises dans le cabinet du président de la République et avec Bercy [ministère du budget] pour faire des économies, pour l’inclusion des adolescents en centres éducatifs fermés, allophones, etc., sans trop dépenser d’argent. On sent venir le discours qu’il y a trop d’AESH, coûteux économiquement, dégraissables parce que sans statut. On craint la concentration des métiers, pour recentrer l’aide humaine sur les élèves qui sont les plus en difficulté. »

Dans son traitement des handicaps légers, le PAS serait-il toutefois bienfaisant ? « On ne voit pas le système comme ça, conclut Elena Blond. On manque d’enseignants spécialisés, des établissements médico-sociaux recrutent sur des profils ou des contractuels, c’est encore pire. On veut davantage d’enseignants spécialisés, au moins un par école, et travailler avec les SESSAD. Avec de la douceur, on arrive à travailler et avoir des résultats. »

Que disent les parents d’élèves ?

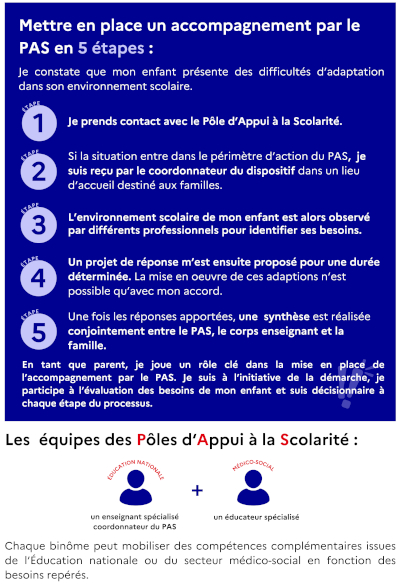

Pas d’interlocuteurs à la Fédération des parents d’élèves de l’enseignement public (PEEP), place à ceux de la Fédération des conseils de parents d’élèves (FCPE), en commençant par l’Aisne. « 24 PAS couvrent le territoire, 900 familles y ont fait appel, dont 140 orientées vers la MDPH, précise Stéphanie Verdy, déléguée de l’Aisne. Ils ont fourni des moyens de premier niveau et des aménagements par du petit matériel : tenir son crayon, règle avec poignée, élastiques pour jouer avec, coussins d’assises de chaise, aider les professeurs, adapter la taille des textes, aménager des petits temps de pause, utiliser un casque d’isolement, etc. »

Là, il a fallu convaincre : « Il est compliqué de faire comprendre à l’enseignant que le casque permet de l’entendre. Chaque PAS est composé d’un professeur CAPPEI ou avec appétence pour l’éducation spécialisée, plus un éducateur spécialisé. Ils vont dans les établissements, et font de 1 à 3 passages dans la classe, discutent avec les enseignants, évaluent les difficultés. Ils peuvent faire intervenir des professionnels externes. » Les PAS de l’Aisne n’ont pris en charge que les enfants sans décision MDPH, et ont aidé les parents à monter le dossier de ceux qui nécessitaient une réponse lourde. « Le besoin d’AESH est obligatoirement traité par la MDPH, en moins de 3 mois, ajoute Stéphanie Verdy. Pour les ordinateurs et tablettes aussi, mais il faut plus de 6 mois pour la mise à disposition du matériel. » Cette nouvelle répartition des tâches a toutefois réduit de 25% le nombre de demandes en MDPH, tout en faisant peser sur les binômes d’importantes contraintes de transport pour les personnels du fait de la ruralité du département.

Faute d’interlocuteur en Côte d’Or, allons directement en Eure-et-Loir. « Ça a été un peu compliqué au départ, l’information a eu du mal à passer, relate Éric Lhommeau, administrateur à la FCPE 28. Il a fallu du temps pour recruter les équipes, dont les personnels ont été pris dans des établissements médico-sociaux. On a constaté une fluidité dans les demandes des familles, les équipes étaient plus proches d’accès. Avant, les familles et les enseignants devaient contacter les référents à Chartres, maintenant ce sont des personnels qui se déplacent, ça améliore les échanges et la convivialité. » Avec parfois des réticences : « Il y a eu une forme de sabotage de quelques équipes éducatives, une résistance molle. On voit aussi des enfants suivis par les PAS mais pas reconnus handicapés. Mais on n’a pas de données quantitatives, peu de retour même en commission de suivi parce qu’elle n’a pas été réunie. » Les PAS ont été efficaces pour répartir les ressources humaines ou les matériels sous-utilisés : « Des enseignants ont utilisé le budget de la classe pour acheter du petit matériel. Pour les besoins supplémentaires, je n’ai pas vu de réussite, il faut passer par la MDPH. » Lorsque celle-ci est saisie, le PAS poursuit le suivi de l’élève, à la différence de l’Aisne : « La réactivité s’est accrue, sans augmentation des moyens seulement optimisés. C’est positif et améliorable, positif sur les aspects humains et la proximité, améliorable parce qu’on délègue au PAS le fait qu’on confie la détection des handicaps à des personnes non formés. » En Eure-et-Loir n’exerce qu’un seul médecin et une poignée de psychologues scolaires. A noter que dans ce département les établissements privés ont été intégrés à l’expérimentation.

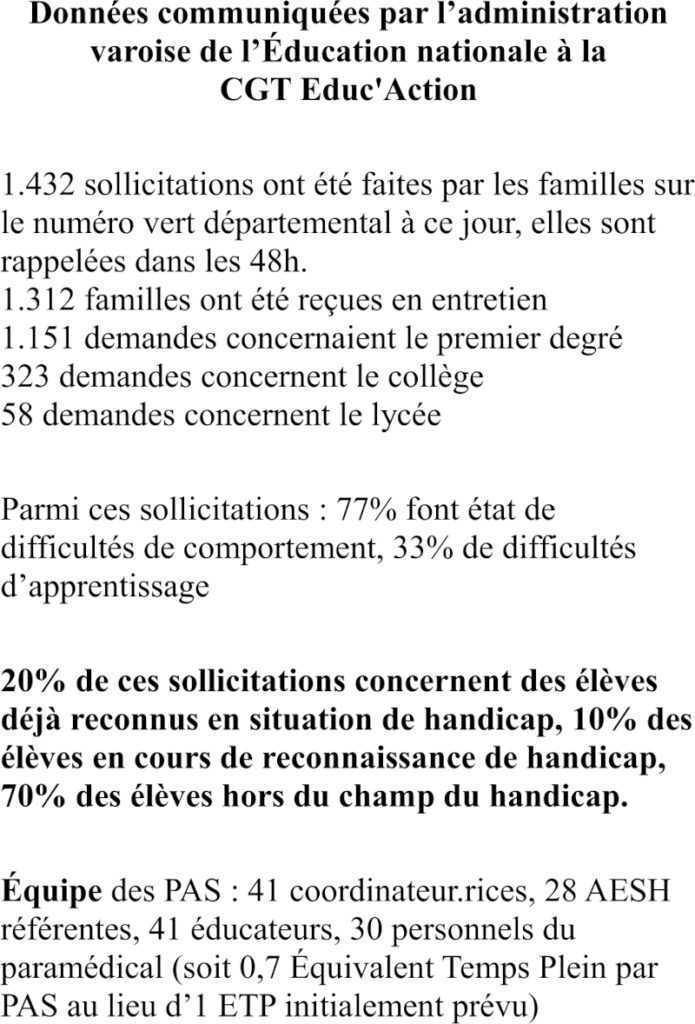

Dernier département concerné, le Var. « Le retour d’expérience des parents est globalement très positif, ils saluent l’écoute, la réactivité et l’accompagnement, a constaté Habiba Hamames, présidente départementale de la FCPE. Le délai est rapide entre la demande et la réponse, à titre personnel j’ai eu un rendez-vous en une semaine. » Là encore, les rôles sont distincts entre ce que font les PAS et la MDPH dont les notifications demeurent. « Le PAS est un lien entre la famille et le chef d’établissement pour aider à mettre en oeuvre les besoins. Les troubles existent, mais ils ne sont pas appréciés en termes de taux de handicap. Un PAS peut mettre en place un plan d’accompagnement personnalisé, un projet personnalisé de scolarisation et un programme personnalisé de réussite éducative. On est dans une situation où il n’existe que 3 médecins scolaires, et les PAP ne sont pas signés dans les lycées. Le PAS a aussi de pratique de solliciter les équipes pédagogiques pour apprécier le ressenti de l’équipe, quand l’enfant a besoin d’un tiers temps. » Toutefois Habiba Hamames ne connaît pas la couverture de l’ensemble du territoire, la structure en personnels et n’a pas reçu de données quantitatives (alors que la CGT Educ’Action les a obtenu, PDF téléchargeable) : « On a noté un gros manque d’information des familles, la MDPH les informe mais il y a un problème de communication avec les établissements et l’administration de l’Éducation nationale. » Et les mêmes réticences que dans les autres départements : « Des familles disent que l’équipe du PAS est passée dans les écoles, a rencontré les personnels, mais ce n’est pas toujours bien vu par les équipes pédagogiques, certains enseignants sont réticents à avoir cette présence en classe. » Et Habiba Hamames pose la question des compétences : « D’ici un an ou deux, les équipes pédagogiques seront davantage sollicitées pour établir les PAP [à la place de la MDPH], sans avoir les compétences nécessaires. » En conclusion, elle apprécie la complémentarité du nouveau dispositif : « Le fait de soulager les familles, en répondant directement, fait qu’elles peuvent s’épargner un dossier pas forcément nécessaire. Alors qu’elles ne sont pas aidées à monter le dossier. C’est l’aspect positif du PAS. Il est important d’être reçu, écouté, que le parcours soit expliqué, alors que des chefs d’établissements restent réticents. Mais on manque toujours d’AESH et de médecins scolaires. »

Éduc’ Nat’ muette et associations hors-jeu

Les 4 directions départementales des services de l’Éducation nationale font silence, de même que le cabinet de la ministre. Cette dernière avait fourni mi-juin quelques éléments d’information sur la mise en oeuvre des PAS à la sénatrice socialiste Marie-Pierre Monier, qui ne les a pas communiqués lors du débat parlementaire et préfère les garder pour elle, « ces documents lui ayant été communiquées personnellement [!] et n’étant encore pas définitifs à ce stade » précise l’une de ses collaboratrices.

Parmi les associations contactées, l’ANPEA (parents d’enfants aveugles) s’est mise aux abonnés absents, de même que la FNASEPH (facilitation de la scolarisation), à la différence de l’ANPES (parents d’enfants Sourds) : « Nous représentons et fédérons les Associations Locales de Parents d’Enfants Sourds à travers toute la France, dont les familles ont fait le choix d’une éducation scolaire bilingue en Langue des Signes Française (LSF) et en français écrit. Nos enfants sont scolarisés dans des Pôles d’Enseignement pour Jeunes Sourds (PEJS) en LSF, conformément à la circulaire du 3 février 2017. » Aucun de ces PEJS n’est situé dans un département expérimentant les PAS, et l’ANPES n’a donc rien à en dire. Quant à l’association TouPI (Tous pour l’inclusion), elle a peu d’information qu’elle attribue à un manque de communication : « Nous avons peu de retour d’expérience, ni en bien ni en mal. On a l’impression que les gens ne font pas la différence entre PAS et PIAL. Une Varoise nous a dit qu’elle n’avait pas connaissance du dispositif, et on n’a pas de retour des familles suivies, ni sur leurs réseaux sociaux. »

Limitée aux interventions légères ne nécessitant pas une décision MDPH, l’expérimentation des Pôles d’Appui à la Scolarité améliore visiblement la relation entre familles et établissements scolaires, et permet de traiter certaines situations légères de handicap. Mais qu’en sera-t-il si leur champ d’action actuellement limité est étendu, comme le veut le ministère de l’Éducation Nationale, à l’ensemble des besoins éducatifs particuliers ?

Laurent Lejard, août 2025.