Depuis plus de 20 ans, les spectateurs aveugles ou malvoyants peuvent aller au théâtre « voir » avec les yeux d’un tiers une pièce de théâtre ou de danse en vivant l’action scénique. Ils le doivent à une technique, la description orale, écoutée sur un casque audio sans fil, des scènes, costumes, décors et attitudes des comédiens ou danseurs, en un mot à l’audiodescription. Et au fil des ans, l’offre en spectacles la proposant progresse, dans les grandes salles et les petites villes, pour tous les genres y compris musicaux comme à Nantes (lire cet article). Qu’en attendaient des spectateurs et des apprentis audiodescripteurs réunis au printemps dernier à Malakoff (Hauts-de-Seine) autour d’une reprise au Théâtre 71 ?

Appréhender ce qu’on ne peut voir

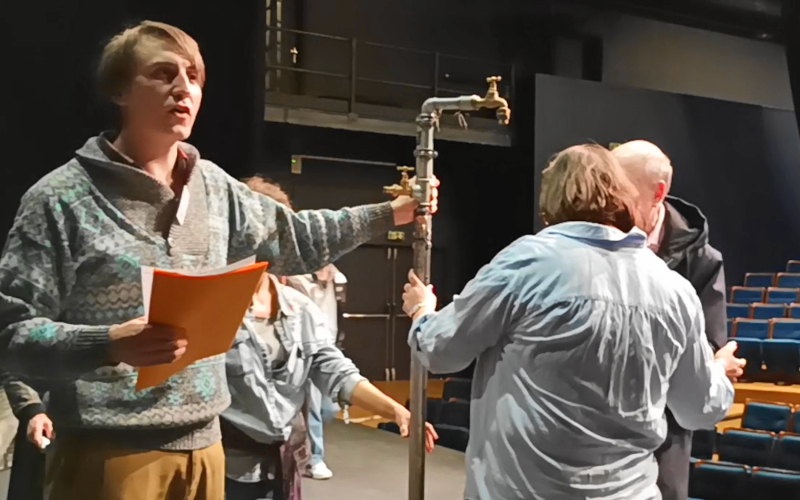

Ce soir-là, la grande scène accueillait Par grands vents, d’Eléna Doratiotto et Benoît Piret, « fantaisie tragique » au décor dépouillé mais comportant des éléments importants pour la compréhension du spectacle. C’est donc à une visite juste avant la pièce qu’étaient conviés les spectateurs aveugles ou malvoyants pour leur présenter le plateau et appréhender l’espace de jeu, les divers éléments importants des décors, leur en faire toucher certains. Cette découverte permet de donner un nom à un élément compliqué à décrire pendant la pièce, contribuant ainsi à fluidifier la description au cours de l’action : l’audiodescripteur n’intervient que pendant les temps de silence des comédiens pour garantir la compréhension de leur texte.

« Je suis très malvoyante, je vois les déplacements et j’ai besoin d’avoir les détails des petits signes, justifie Christine Réfuveille, comédienne amateure et experte en accessibilité. J’aime savoir comment les comédiens sont habillés, les styles, les décors, mais lors de la pièce j’attends par exemple qu’on me dise ce qui est sur un plateau qu’un comédien apporte. Parce que quand le public réagit, et que je ne sais pas pourquoi, je me sens en décalage. »

Pascal, lui, préfère l’action : « J’ai grandi avec le péplum, j’adore ça. Ce que j’attends d’une audiodescription, c’est d’arriver à percevoir tout ce que je ne vois pas. Elle me donne la faculté de faire attention à quelque chose sur laquelle elle va appuyer, les gestes, les attitudes, les mimiques, une couleur, les éléments du décor qui nous permettent d’ailleurs de comprendre pourquoi ce décor est là. Tous les éléments importants auxquels, peut-être, en étant voyant on ne fait pas attention parce qu’on va se focaliser sur les personnages. » Pour sa part, Ange apprécie autant les spectacles plutôt axés sur le texte que ceux audiodécrits : « Quand il y a de l’action, à partir du moment où elle est audiodécrite il n’y a pas de problème. J’attends d’une audiodescription tous les détails que je ne peux pas voir et qui sont importants pour bien suivre. Par exemple, les entrées et sorties de scène sans que les comédiens parlent, ou un changement de décor. »

Un métier exigeant

Encore stagiaire en audiodescription au moment de ce spectacle, Marie-Jeanne Ammour est passeuse d’histoires : « Je suis très sensible à l’accessibilité au handicap dans la culture, et j’ai été missionnée par la scène nationale du Sud-Aquitain [à Bayonne dans les Pyrénées-Atlantiques] pour me former et pouvoir m’occuper du programme d’audiodescription de la prochaine saison. » Également stagiaire, Guillaume Trille vient du Limousin et souhaite développer un service d’accessibilité culturelle dans les territoires ruraux. « Depuis quelques années, je suis audiodescripteur de films et j’ai décidé de m’orienter aussi vers le spectacle vivant, afin de me rapprocher des compagnies de théâtre pour les sensibiliser à ce sujet. »

Tous deux sont formés par l’audiodescriptrice expérimentée Élisabeth Martin-Chabot. « On a travaillé à partir de captations vidéos sur les spécificités de l’écriture d’une audiodescription, précise Marie-Jeanne Ammour. On s’est entraîné sur des extraits. Ensuite on a travaillé sur le spectacle qu’on audiodécrit ce soir. » Un exercice intense et exigeant, en direct, nécessitant une grande concentration : « On doit être précis et calé, tout autant que pour le cinéma, mais avec une matière bien plus mouvante, complète Guillaume Trille. Au cinéma, on enregistre en studio, tout est recalibré par un mixeur et après cela ne bougera plus. »

Pour le théâtre, la préparation passe par le visionnage de vidéos pour étudier le jeu des comédiens, et une appropriation de la pièce et une plus grande importance de la scénographie, par comparaison au cinéma. « Je n’avais pas mesuré la finesse de l’écriture, concède Marie-Jeanne Ammour. On fait un travail de recherche sur les intentions du metteur en scène, ce qui a été voulu par la compagnie. C’est très intéressant, dans le fait de nommer les personnages, de ne pas dire leur nom avant qu’ils apparaissent, l’idée est de permettre aux personnes malvoyantes et non-voyantes de découvrir un spectacle en même temps que le public voyant. C’est tout l’enjeu. »

Laurent Lejard, septembre 2025.