La récente réforme des politiques d’emploi concernant les personnes handicapées a mis sous tension les opérateurs d’action publique. La volonté de l’État est clairement affichée : l’inclusion des personnes handicapées se fera par l’emploi. Il ne suffit plus d’être dans une situation reconnue de handicap pour prétendre à une aide renforcée ; il faut aussi démontrer sa volonté de travailler et sa capacité à se conformer aux attentes de France Travail.

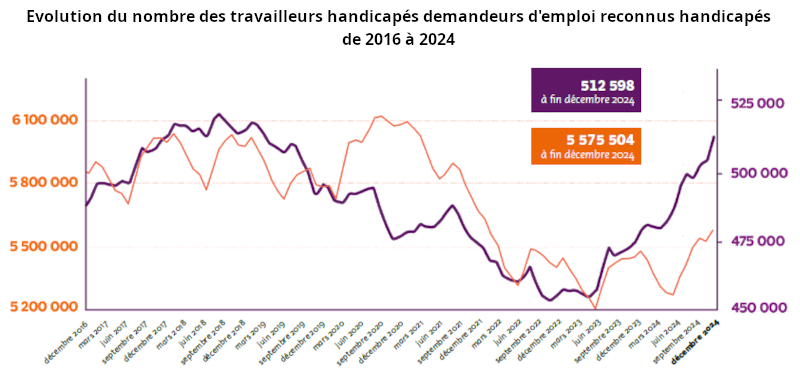

Le nombre de personnes handicapées inscrites à France Travail n’a jamais été aussi élevé [527.280 en août 2025 NDLR]. L’augmentation soudaine de chômeurs handicapés, qui apparaît comme l’effet attendu d’évolutions législatives et institutionnelles récentes, prend également ses racines dans des transformations plus profondes de l’État social. On observe un changement des modalités par lesquelles est déterminé qui travaille et qui a le droit de ne pas travailler.

La politique d’emploi des personnes handicapées s’est historiquement organisée autour d’une catégorie protégée, dont le droit au non-travail est l’élément le plus structurant. Cette protection n’équivaut pas à une inactivité complète, mais comprend un système de travail protégé délégué aux associations par l’État. L’autre versant de la politique consiste à favoriser l’insertion des personnes handicapées sur le marché du travail ordinaire notamment via le système des quotas d’emploi.

Depuis une dizaine d’années, des logiques concomitantes liées à l’activation des bénéficiaires de la protection sociale et aux principes d’inclusion des personnes handicapées viennent remettre en question cette structuration historique. On assiste aujourd’hui à un durcissement de l’octroi d’aides sociales sans contrepartie de travail et à la remise en cause de l’orientation systématique des personnes handicapées en ESAT (Établissements et service d’accompagnement par le travail). La loi 2023 pour le Plein emploi accélère le processus d’intégration des personnes handicapées dans le droit commun et consacre le service public de l’emploi comme acteur central des politiques du handicap. Ce mouvement d’élargissement de la norme d’emploi à des personnes jusqu’alors exclues du marché du travail rend poreuse la délimitation entre populations employables et non employables.

Pour faire face à cette pression croissante, France Travail s’est réorganisée sous la forme d’un « guichet unique » pour les chômeurs handicapés. L’organisation a développé de nouveaux outils de catégorisation visant à segmenter les personnes handicapées selon leur employabilité. Ces dispositifs, inspirés du management et des logiques de ciblage des politiques sociales, ont un double objectif : rendre le traitement des publics plus efficace et orienter les ressources organisationnelles vers ceux jugés les plus « activables. » Alors que les personnes handicapées ont longtemps été exemptées de se soumettre aux instruments d’incitation à l’emploi du fait de l’appartenance à une catégorie protectrice, comment s’opère cette transformation silencieuse et quelles en sont les conséquences pour les publics concernés ? Doit-on considérer que l’égalité des droits sera uniquement consacrée par la mise en marché d’une plus large part de personnes handicapées ? À travers ces évolutions statistiques et administratives, se joue une transformation profonde de la conception politique du handicap.

Un transfert politique des enjeux du handicap au secteur de l’emploi

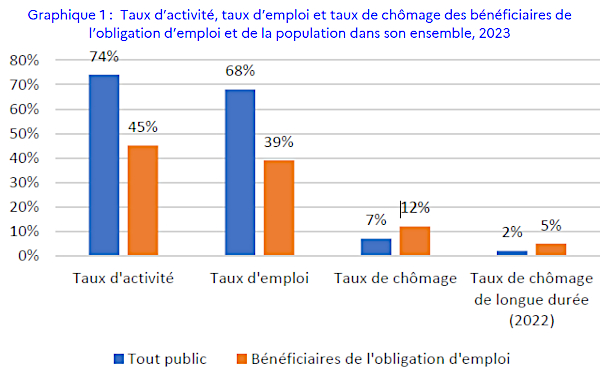

Depuis 2018, plusieurs rapports de la Cour des comptes et de l’IGAS (Inspection générale des affaires sociales) ont conclu à l’ineffectivité de la politique d’emploi des personnes handicapées en mettant en avant la complexité des dispositifs d’insertion et des problématiques de gouvernance entre acteurs. Le vieillissement de la population, l’élargissement des pathologies reconnues administrativement et le déploiement d’instruments d’insertion professionnelle ont rendu obsolètes les outils d’orientation des publics. Les acteurs du handicap et de l’emploi ont été confrontés au problème suivant : alors que le nombre de personnes considérées comme handicapées ne cesse d’augmenter, le taux de chômage reste structurellement deux fois supérieur à celui de la population générale et les durées d’inscription à France Travail sont plus longues. Traversées par un tournant « inclusif », les organisations du médico-social et le service public de l’emploi ont réagi en multipliant les échanges et en se mettant d’accord sur des principes communs. Une plus large part de personnes handicapées, notamment les personnes ayant un handicap associé à la sphère mentale (handicap psychique, handicap cognitif, troubles du neurodéveloppement, autisme, etc.) relève désormais d’un accompagnement de droit commun pour s’insérer professionnellement.

La loi 2023 pour le Plein emploi, portée principalement par le ministère du Travail et animée par la logique de disability mainstreaming (politique transversale du handicap), vient parachever ce mouvement d’extension de la catégorie du handicap. Elle facilite l’accès à la RQTH (Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé) et confie au secteur de l’emploi une responsabilité plus grande dans le traitement et l’orientation professionnelle de ces publics. Alors que Cap Emploi a longtemps été le seul acteur spécialisé dans l’insertion des personnes handicapées en emploi, France Travail s’empare désormais des prérogatives du secteur du handicap (MDPH, Cap Emploi, associations gestionnaires, ESAT, etc.) dont l’orientation professionnelle entre milieu ordinaire et milieu protégé. Afin de suivre ce mouvement, le secteur du handicap se voit fortement incité à transformer ses pratiques de manière à s’aligner sur les attentes du marché du travail. Cette séquence politique marque le transfert d’une partie de l’expertise du handicap du secteur médico-social vers le secteur de l’emploi, au profit d’une diffusion plus large de la norme d’emploi aux personnes handicapées.

L’employabilité : nouvel outil de gouvernement des personnes handicapées ?

L’intégration de l’expertise handicap dans les institutions de droit commun s’est d’abord opérée sur fond de réforme organisationnelle. Pour faire face à l’arrivée de ces nouveaux publics, France Travail a mis en place une politique d’accessibilité de ses agences et de ses services. En outre, les agences accueillent depuis 2022 de nouvelles équipes pluridisciplinaires nommées « team handicap » composées d’agents spécialisés Cap Emploi et des conseillers France Travail. À l’intérieur des agences, l’expertise handicap devient une modalité d’accompagnement parmi d’autres (Il existe plusieurs modalités d’accompagnement des chômeurs inscrits à France Travail qui s’opère selon le degré d’éloignement au marché du travail et selon le degré d’autonomie de la personne dans sa recherche d’emploi). Les nouveaux inscrits ayant une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé sont soumis à un premier entretien de diagnostic qui consiste à définir leur employabilité et leur degré d’autonomie dans la recherche d’emploi. Cela permet à l’organisation de réaliser une première différenciation entre les personnes dont le handicap ne serait pas un obstacle à la recherche d’emploi, et celles nécessitant en priorité un accompagnement spécifique.

Afin de dépasser la construction cognitive et institutionnelle du handicap comme marqueur d’inemployabilité, de nouveaux outils de classement ont émergé au sein du service public de l’emploi. Le traitement des personnes handicapées s’appuie dès lors sur des outils de gestion qui vont agir comme filtres de l’orientation professionnelle des personnes handicapées et permettre de les trier sur la base de différents critères (âge, niveau de diplôme, type de handicap déclaré, durée d’inscription au chômage, etc.). Ainsi, on observe un processus de re-catégorisation des personnes handicapées à l’entrée du service public de l’emploi selon une évaluation in situ de l’impact du handicap sur la recherche d’emploi. Alors même que les personnes handicapées arrivent de manière indifférenciée à l’inscription, l’organisation requalifie les personnes selon un certain nombre de critères censés objectiver le besoin d’un accompagnement spécifiquement centré autour du handicap ou centré autour d’un placement rapide en emploi. Si ces notions restent volontairement peu formalisées, elles prennent l’apparence d’outils techniques venant justifier la division du travail professionnel entre agents France Travail et Cap Emploi. Les personnes considérées comme nécessitant un accompagnement spécifique sur le handicap (le handicap identifié comme principal frein à l’emploi) sont dirigées vers les professionnels de Cap Emploi et autres prestations spécialisées. Ces types de parcours visent à identifier et compenser les potentielles difficultés d’ordre psychologique (acceptation du handicap, deuil d’une activité professionnelle passée) et d’ordre matériel (limitations liées au handicap, besoins de compensation divers). Cette segmentation de l’activité institutionnelle place les professionnels du handicap dans un travail préliminaire à l’emploi, de manière à « rendre employable » la personne.

Résultat, le handicap est désormais de moins en moins considéré comme une condition administrative ou médicale et de plus en plus comme un indicateur de distance à l’emploi. Le fait de considérer un demandeur d’emploi handicapé avant tout comme un demandeur d’emploi permet d’appliquer plus facilement aux personnes handicapées les instruments traditionnels du placement et de l’incitation à l’emploi.

Alors que l’État élargit ses dispositifs de gouvernement auprès d’un plus grand nombre de personnes handicapées à un moment de durcissement du contrôle des chômeurs, les entreprises se voient offrir un nouveau stock de travailleurs handicapés préalablement triés et sélectionnés par le service public de l’emploi. Les nouvelles logiques de tri de France Travail permettent non seulement aux entreprises d’identifier plus facilement les travailleurs handicapés, mais également d’avoir accès aux profils ayant de faibles besoins de compensation, initialement ou après un accompagnement spécifique. L’effet d’une différenciation des publics selon l’employabilité supposée pourrait alors être de favoriser le recrutement des travailleurs handicapés ayant de moindres besoins de compensation au détriment de ceux nécessitant de plus amples dispositifs d’adaptation. Cette logique a notamment pour effet de faciliter la tâche des entreprises soucieuses de respecter la loi relative aux obligations d’emploi des personnes handicapées.

La remise en cause du handicap comme catégorie protégée

Ces transformations observées au niveau des représentations sociales du handicap et dans le traitement administratif des personnes handicapées favorisent la diffusion d’une conception productive du handicap.

De nombreuses voix issues des milieux antivalidistes se sont élevées pour revendiquer à la fois une égale participation des personnes handicapées à la vie sociale et l’acquisition d’une autonomie économique. L’État favorise lui une intégration des personnes par le marché. Le modèle social du handicap vise à considérer que le handicap n’est pas uniquement lié à une déficience individuelle mais résulte surtout de barrières sociales, environnementales et organisationnelles qui empêchent la pleine participation des personnes concernées dans la société. Ce modèle souligne que c’est la société qui doit s’adapter pour être accessible à tous, et non l’individu qui doit s’adapter à une société pensée sans lui. Cette inclusion par l’emploi présente quelques ambiguïtés dans le sens où elle répond aux exigences d’une conception sociale du handicap mais tend à adapter la personne au monde professionnel plus qu’elle n’implique une adaptation des organisations aux personnes. On observe dans ce cadre une remise en cause de la compréhension médicale du handicap au profit d’une nouvelle catégorisation des personnes handicapées par le secteur de l’emploi. L’application d’instruments de politiques d’emploi à une plus grande part de personnes handicapées a pour effet de faciliter la conversion rapide des plus « employables » aux attentes du marché du travail. Pour ces publics, leur intégration passe moins par un accompagnement de long terme prenant en compte les besoins d’adaptation et de compensation de la personne, que par un traitement plus gestionnaire et standardisé de mise en emploi rapide. Loin de garantir des droits spécifiques au nom d’une situation reconnue, l’État conditionne désormais ses interventions à la capacité présumée de l’individu à se rapprocher de l’emploi. Le handicap pourrait alors prendre l’apparence d’une variable d’ajustement dans une logique d’efficience budgétaire.

La réforme de France Travail a donc plusieurs effets pour les personnes handicapées. Il ne suffit plus d’être dans une situation reconnue de handicap pour prétendre à une aide renforcée ; il faut aussi démontrer sa volonté de travailler et sa capacité à se conformer aux attentes de l’organisation. Cette orientation de la politique d’emploi implique la résurgence de modes de valorisation de la « personne handicapée méritante », figure classique de la protection conditionnelle. Celles et ceux qui ont un projet clair et une trajectoire socioprofessionnelle lisible sont plus valorisés. Les autres, dont les dispositions sont moins adaptées à cet idéal, sont redirigés vers le secteur médico-social ou autres dispositifs de long terme parfois décourageants, au risque de figer les trajectoires dans des assignations durables.

Les conseillers de France Travail, pris dans ces tensions, doivent appliquer des règles standardisées tout en tentant de personnaliser les parcours. Certains développent des stratégies d’évitement, d’autres bricolent pour réintégrer des publics « mal classés » dans des dispositifs. Mais l’effet systémique demeure : l’intervention publique se recentre sur ceux qui correspondent déjà à l’idéal du travailleur insérable.

Ainsi, les restructurations des politiques d’emploi des personnes handicapées, qui ne sont aujourd’hui toujours pas stabilisées, ont permis aux organisations de continuer à fonctionner dans un contexte de fortes incertitudes. Si la norme d’emploi tend à s’universaliser à des populations jusqu’alors considérées comme inemployables, la question de la continuité des droits des personnes vulnérables se pose. En effet, les nouveaux mécanismes de catégorisation des personnes handicapées situés principalement en dehors des institutions traditionnelles tendent à éroder les fondements de la catégorie protégée du handicap et les droits qui lui sont associés. Les nouveaux systèmes de catégorisation des personnes handicapées qui émergent avec ces mutations s’orientent vers la production de nouvelles hiérarchies. Celles-ci se développement au détriment des personnes handicapées les plus éloignées de la cible idéale de la politique d’emploi. Ici se rejoue une redéfinition politique de ce que « être handicapé » veut dire au prisme d’un impératif d’employabilité.

Louise Pasquiers, sociologue, doctorante à l’IRISSO (Université Paris-Dauphine PSL). Article initialement publié sur AOC Média le 17 octobre 2025.